中醫(yī)按摩學(xué)發(fā)展簡史(一)

中醫(yī)按摩學(xué)發(fā)展簡史

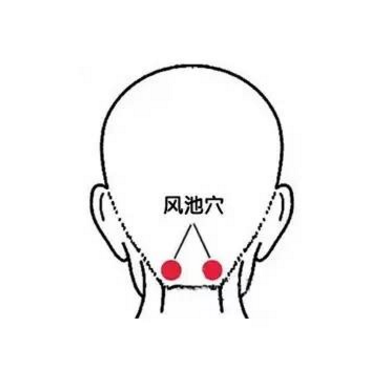

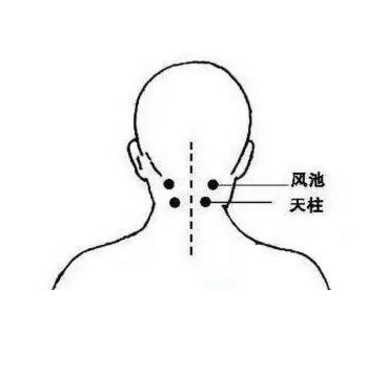

按摩又稱推拿,按蹺、矯摩、青章等。從歷史年代來說,明朝以前一律稱按摩。明朝中期開始才有人稱推拿。從地域上來說。長江以南多稱推拿(南派),長江以北多稱按旅(北派).中原一帶則稱。推按”。總之不管它稱謂什么,其實(shí)它只是一種手法名稱不同而已。根本不存在什么本質(zhì)區(qū)別。按摩療法是祖國醫(yī)學(xué)的重要組成部分。屬于外治法。它是根據(jù)中醫(yī)的四診八綱辯證施治的原則。運(yùn)用醫(yī)者的雙手(或肢體)采用不同的手法。在人體的不同部位、穴位上施術(shù)。從而達(dá)到陰陽平衡扶正祛邪進(jìn)而預(yù)防和治療病癥的一門科學(xué)。這種治療方法的歷史甚為悠久。它是我國勞動人民在長期與疾病作斗爭的過程中逐漸形成和發(fā)展起來的。從社會發(fā)展史來看。人類最初僅以雙手從事生產(chǎn)勞動。以后由于生產(chǎn)勞動的經(jīng)獲積累。才逐漸使用各種工具。當(dāng)人類在生產(chǎn)勞動過程中倆遇報傷而發(fā)生疼痛時。就會很自然地用手去撫康,經(jīng)撫卑后覺得疼痛減輕或消失。因而就認(rèn)識了自我撫康的作用。或者說并無什么扭傷或疼痛。只是覺得身休某處有些癢癢。通過用手去抓一抓或在樹上、山體上蹭蹭就不癢了。以后在這一認(rèn)識的基礎(chǔ)上繼續(xù)積從實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。不斷總結(jié)提高。歷經(jīng)若千歷史朝代才逐漸形成了現(xiàn)在的按摩療法。

長期以來,我們的祖先在生產(chǎn)勞動中以及與疾病作斗爭的過程中,一點(diǎn)一滴地積用了有關(guān)按摩療法的經(jīng)驗(yàn)。隨粉生產(chǎn)的逐漸發(fā)展,按摩療法也有不斷的進(jìn)步。現(xiàn)存滾早的古典醫(yī)書—《黃帝內(nèi)經(jīng)》索間中就有“中央者。共地平以濕,天地所生萬物也,眾其民食雜而不勞,故其病多葳厥寒熱,其治宜導(dǎo)引按矯”的記載。王冰注:“導(dǎo)引,謂搖筋骨,動枝節(jié);按,謂抑按皮肉;橋,謂捷舉手足。(異法方宜論)以及“形數(shù)驚恐。經(jīng)絡(luò)不通。

病生于不仁,治之以按摩、繆藥。(血?dú)庑沃酒?《史記》扁鶴列傳也說:“上古之時。醫(yī)有俞附,治病不以湯液、繆藥,而以鏟石、折引,按摩、毒熨《周札》疏案更提到:“扁鶴洽趙太子基疾尸厥之病,使子明炊湯。子儀脈神。子游按摩,極據(jù)以上史料。說明在春秋戰(zhàn)國和秦漢時代(公元前722年一公元220年).按摩已成為醫(yī)療上一個主要的手段。因而。《漢書藝文志》上系列有《黃帝岐伯按康十卷》的書目。可見當(dāng)時已有了按腳專書。可惜此書已遺失無存。

到了隋唐時代(公元581-907年),因?yàn)樯a(chǎn)的發(fā)展。南北和海外交通的發(fā)達(dá)。促進(jìn)了文化交流和發(fā)展。醫(yī)藥也有了很大進(jìn)步。這時按摩療法也非常為群眾所歡迎。所以《隋書百官志》內(nèi)已有“按摩博士二人。的記載。說明在隋朝已獨(dú)立創(chuàng)設(shè)了按摩科,并且設(shè)有按摩博士的官職。到了唐代就更為興盛,據(jù)《舊府書百官志》云:“太醫(yī)令攀醫(yī)療之法,垂為之二,其屬有四:日醫(yī)師、針師、按摩師、咒禁師,份有博士以教之。《斷唐書百官志》:“按摩博士一人。按摩師四人。并從九品以下,攀教導(dǎo)引之法以除疾。損傷折跌者正之。又《唐六典》云:.太醫(yī)署有:按摩工五十六人,按摩生十五人.可見,從隋唐時代起,官方的醫(yī)療行政機(jī)構(gòu)—太醫(yī)署內(nèi)。不僅有了按命專科的設(shè)立,而且已開始按摩教學(xué)工作。當(dāng)時對創(chuàng)傷折膚的疾病,也是由按摩科處理。

網(wǎng)頁圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系我們修改或刪除!

熱門排行

.png) 62112202000069號

62112202000069號 執(zhí)照.png)