至陰穴,別名獨陰,為足太陽膀胱經(jīng)的井穴,五行屬金。在足小趾外側(cè)趾甲角旁0.1寸。具有散熱生氣、正胎催產(chǎn),理氣活血,清頭明目的功效,艾灸至陰穴可治療胎位不正。

目錄

1.至陰穴名解

2.至陰穴位置

3.至陰穴的功效與作用

4.至陰穴主治疾病

5.至陰穴的按摩方法

6.按摩至陰穴的好處

7.至陰穴穴位配伍

【至陰穴名解】

(1)至陰

至,極也。陰,寒也,水也。至陰名意指體內(nèi)膀胱經(jīng)的寒濕水氣由此外輸體表。

本穴物質(zhì)為來自體內(nèi)膀胱經(jīng)的寒濕水氣,至陰穴位于人體的最下部,是人體寒濕水氣到達的極寒之地,故名至陰。

(2)膀胱經(jīng)井穴

井,地部孔隙也。至陰穴有地部有孔隙與體內(nèi)相通,為膀胱經(jīng)體內(nèi)與體表的氣血交換處,故為膀胱經(jīng)井穴。

(3)本穴屬金

屬金,指本穴氣血物質(zhì)運行變化表現(xiàn)出的五行屬性。至陰穴物質(zhì)主要是體內(nèi)輸出的溫熱水氣,出體表后散熱而涼,表現(xiàn)出肺金之氣的秋涼特征,故其屬金。

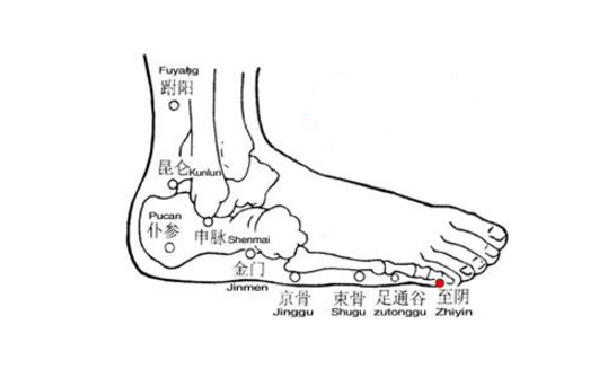

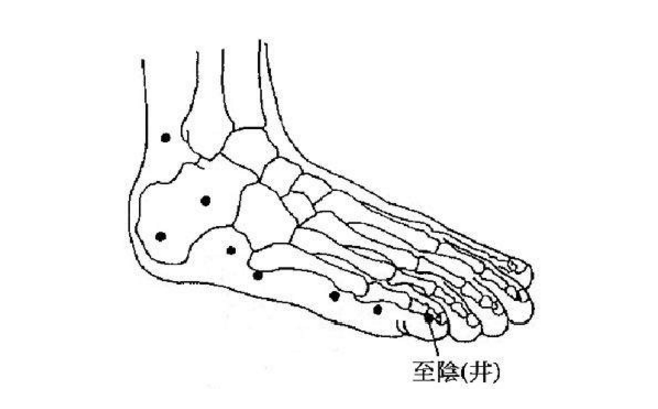

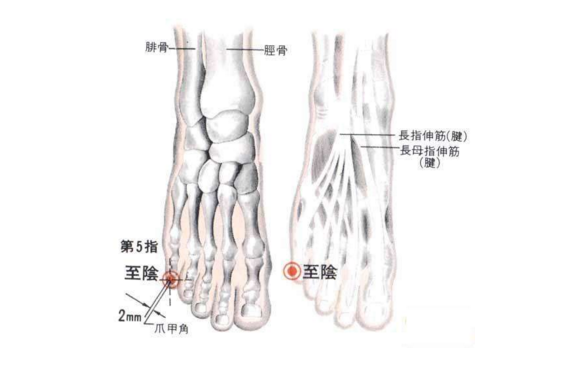

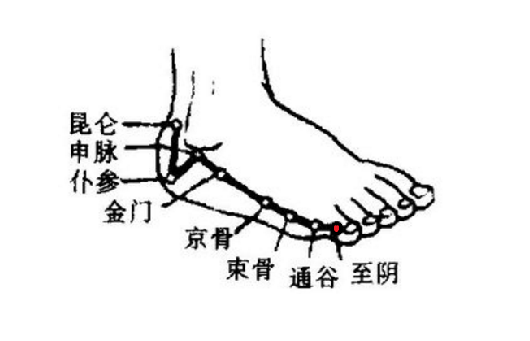

【至陰穴位置】

1.標準定位

至陰穴在足小趾末節(jié)外側(cè),距趾甲角0.1寸(指寸)。

2.取穴方法

正坐垂足著地或俯臥位,在足小趾外側(cè),距趾甲角0.1寸處取穴。

快速取穴:足小趾外側(cè),趾甲外側(cè)緣與下緣各作一垂線,其交點處即是至陰穴。

3.穴位解剖

至陰穴下為皮膚、皮下組織、骨膜。皮下筋膜致密,由纖維束和脂肪組織形成。有趾背動脈及趾底固有動脈形成的動脈網(wǎng)。

分布著趾底固有神經(jīng)及足背外側(cè)皮神經(jīng)。小趾端的動脈來自第四跖背動脈在跖趾關(guān)節(jié)附近分出的趾背動脈;

跖骨底動脈在跖趾關(guān)節(jié)底面分出的趾底動脈以及弓狀動脈發(fā)出至小趾的趾背動脈,在趾端這些動脈與對側(cè)同外動脈互相吻合,而形成豐富而密集的血管網(wǎng)。

【至陰穴的功效與作用】

(1)至陰穴的功效

至陰穴具有散熱生氣、正胎催產(chǎn),理氣活血,清頭明目的功效。

至陰穴為太陽膀胱經(jīng)之終末穴,脈氣由此輸入足少陰腎經(jīng),故為陰陽交接之處。

按照“陽動陰靜,陽生陰長”的原則,故至陰穴可治療婦科及產(chǎn)科病證,尤其以治療胎位不正為最。

陰極則陽生,故可調(diào)補腎氣、矯正胎位,為治療胎位不正的首選穴。

現(xiàn)代常用于治療胎位不正、難產(chǎn),胎盤滯留,腦溢血,神經(jīng)性頭痛,腦血管病后遺癥,尿潴留,遺精,眼結(jié)膜充血,角膜白斑,鼻塞等。

(2)至陰穴的作用

1.治療胎位不正

用至陰穴治療胎位不正,臨床多用艾條灸法。以橫位成功率最高,臀位次之,足位較差。以妊娠8個月,腹壁緊張度一般,灸后胎動活躍的經(jīng)產(chǎn)婦療效最佳。

2.治療痛經(jīng)

用艾灸至陰治療宮寒痛經(jīng),于月經(jīng)來潮前3d艾灸雙側(cè)至陰各15~20 min,每日1次,至月經(jīng)結(jié)束為一療程。

3.治療難產(chǎn)

產(chǎn)婦素有風濕性心臟病,使用催產(chǎn)素效果不佳,速取艾炷如皂核大灸至陰,先灸左側(cè),灸7壯后開始官縮,胎位下降三指,再灸7壯即生產(chǎn),胎兒順利娩出,母子平安。

4.治療胎盤滯留

針刺至陰穴治療胎盤滯留30例,快速針刺至陰0.1~0.2寸,刺激逐漸增大,留針5~10 min,快者3 min,慢者10 min,平均6~7min娩出胎盤。

5.治療痔瘡術(shù)后尿潴留

針刺至陰治療痔瘡術(shù)后尿潴留630例,取1寸毫針快速刺入皮下,提插捻轉(zhuǎn)強刺激手法使針感從至陰沿足太陽膀胱經(jīng)向上傳導,留針20 min,針1次不排尿可間隔2h左右再做第2次針刺。

【至陰穴主治疾病】

至陰穴主治頭面、腰膝、胎產(chǎn)等疾患。

至陰穴主治頭痛、鼻塞、鼻衄、目痛、胞衣不下、胎位不正、難產(chǎn)。

現(xiàn)代又多用至陰穴治療胎位不正、神經(jīng)性頭痛等。

1. 婦產(chǎn)科系統(tǒng)疾病:胎位不正,難產(chǎn),胎盤滯留;

2. 精神神經(jīng)系統(tǒng)疾病:腦溢血,神經(jīng)性頭痛,腦血管病后遺癥;

3. 泌尿生殖系統(tǒng)疾病:尿潴留,遺精;

4. 五官科系統(tǒng)疾病:眼結(jié)膜充血,角膜白斑,鼻塞。

【至陰穴的按摩方法】

治法:寒則深刺閉孔出針,莫留針,熱則淺刺出氣。

(1)針刺法

1、淺刺0.1寸。胎位不正用灸法。

2、針刺0.1~0.2寸;或點刺出血,局部脹痛。

(2)艾灸法

1、艾炷灸3~7壯;或艾條灸10~15分鐘。

2、艾炷灸3~5壯,艾條溫灸10~20分鐘。

艾灸至陰穴,每日灸1次,每次10~15分鐘,可糾正胎位不正。以足小趾皮膚潮紅為度,注意灸前排空小便,松開腰帶,以利胎兒活動。

【艾灸至陰穴的好處】

矯正胎位

至陰穴為矯正胎位第一經(jīng)驗效穴。

艾灸治療胎位不正的最佳時機為第30至34周。艾灸至陰穴,孕婦自覺胎動較前增加。

艾灸后,胎動次數(shù)會增加,此時輔以膝胸臥位,即孕婦排空膀胱,松解褲帶,跪在床上,兩小腿平放于床上,稍分開;

大腿和床面垂直,胸貼床面,腹部懸空,臀部抬起,頭轉(zhuǎn)向一側(cè),兩臂屈肘,手放于頭的一側(cè),每天2次, 每次15分鐘。

此法利用孕婦臀部抬高,使胎臀退出骨盆,借助胎兒重心改變,可使胎位糾正。艾灸配合膝胸臥位4-5次大多數(shù)可糾正胎位,且簡便安全,很受孕婦歡迎。

【至陰穴穴位配伍】

至陰穴配三陰交、有調(diào)沖任,理胞宮的作用,主治胞衣不下,難產(chǎn)。

至陰穴配風池、攢竹,有祛風邪,清頭目的作用,主治頭痛,目痛。

至陰穴配百會、合谷、涌泉,治胎位不正。

至陰穴配尺澤、迎香、太陽、合谷,治感冒。

至陰穴配風池、百會、太陽、太沖,治頭痛。

網(wǎng)頁圖片來源于網(wǎng)絡,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們修改或刪除!

中醫(yī)中藥網(wǎng)傳承中藥文化,提供中藥大全、中藥百科、中藥方劑、中藥飲片、中藥材價格、中藥材種植、中醫(yī)養(yǎng)生、中醫(yī)藥膳、中醫(yī)按摩、中醫(yī)方劑、中醫(yī)推拿、中醫(yī)針灸、中醫(yī)減肥等信息。

免責聲明:本站中藥百科、飲片、方劑等信息均來自網(wǎng)絡摘錄,不能用作具體藥方,使用前請遵醫(yī)囑!本網(wǎng)站向用戶無償提供公開的、共享性藥品信息服務的活動,保證藥品信息來源合法、真實。業(yè)務及友情鏈接:2871960833

甘肅普爾康集團旗下網(wǎng)站 隴ICP備15002882號 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務資格證書 (寧)-經(jīng)營性-2018-0003 (c)2015-2020公安備案 62112202000069號 中醫(yī)中藥大全 All Rights Reserved 網(wǎng)站地圖

62112202000069號 中醫(yī)中藥大全 All Rights Reserved 網(wǎng)站地圖執(zhí)照.png)